サービス担当者会議 思いはみな同じでも、立場の違いで異なる意見

イラスト/天野勢津子

認知症のケアや医療の現場にある様々なバリア(壁)。どのようなバリアがあり、それを超えていくために、私たちには何ができるのでしょうか。大阪の下町で、「ものわすれクリニック」を営む松本一生先生とともに考えていきます。今回のテーマは、「担当者会議のバリアを超える」です。

認知症を巡る支援にはたくさんの職種が関わってきます。2000年(平成12年)に介護保険制度が始まった時、私は関係する職種の多さに驚きました。介護保険は、介護を「家族の問題」にしないことで、介護の社会性をめざしたものでした。その後、修正を重ね、地域全体で支える「地域包括ケア」として、さらにより多くの人が関わるようになりました。地域ぐるみで生活面も含めて支援してくことになり、専門職だけでなく、地域のボランティアや任意団体なども一緒になって加わるようになったのです。一方、その支援者がどういう職種の教育を受けたか、認知症の人や家族のどういった面をサポートしようとするかで、少しずつ重点が変わってきます。

認知症介護や福祉、医療を支える多くの職種

私事からお話して申し訳ないのですが、ボクはこの領域の仕事に就く最初の職種は歯科医師でした。もう40年も前のこと、介護保険が始まる前の話です。当時はほとんどいなかった歯科訪問診療を高齢者(寝たきりの人)や認知症の在宅療養者におこなうことを目指していました。とくに嚥下(のみこみ)や口腔ケアを専門として認知症の人の在宅療養をサポートしたかったのです。しかし当時は社会的な理解もなく、頓挫した経験があります。そうした自分を補うために医師になりました。全身の病気のことを知り、特に認知症の精神面を支援したかったのです。

そのうちに介護保険が始まりました。当時、ボクは大阪市社会福祉協議会の高齢者(とくに認知症)相談医でしたので、新しい制度もわかるように第1回の試験を受けて、ケアマネジャーになりました。

歯科医師、医師、ケアマネジャー、この3つの職種はもちろん、介護保険における「サービス担当者会議」に参加する職種です。それ以外にも看護師、保健師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、針灸(しんきゅう)マッサージ師といった医療領域からの参加、社会福祉士、精神保健福祉士という福祉領域からの参加、介護福祉士、ホームヘルパー、福祉用具の専門家など多くの職種がケアマネジャーを介して「どのように認知症の人や家族を支えるか」について考えるのが、サービス担当者会議です。

バリアはどこにあるのか

みんなで支えたいという気持ちは同じでも会議で意見がまとまらないのはなぜなのでしょうか。そこにあるのは「自分の立場からの意見を主張しがち」という点と、「別の立場からの意見には共感しにくい」という傾向があるためです。

ある事例から

個人情報保護のために事実の一部を変更し、仮名で紹介してみましょう。

春山京子さん(アルツハイマー型認知症 女性81歳)は要介護2で在宅ケアを受け始めてから3年が経過しています。内科の訪問診療を受けながら週3回のデイサービスを続けてきました。ところが2カ月前にデイサービスの送迎の際、玄関先で転倒してしまい、数週間、病院と自宅で療養しました。

ところがその間にかかとのまわりに床ずれができてしまいました。急な状態変化のため、担当するケアマネジャーさんがサービス担当者会議を開くことになりました。

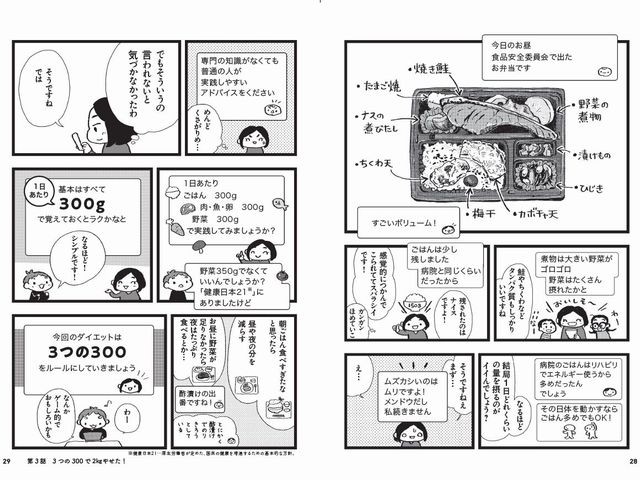

訪問診療の先生は参加できませんでしたが「体力、免疫力が低下しているので動かないほうが良い」との意見書を提出し、訪問看護師からは「しっかりと傷を治すためにも動くほうが良い」とのメッセージが出ました。これまで週1回、訪問リハビリをしてきた理学療法士も「少しでも早くリハビリをしなければ、足腰の力が低下する」と主張しました。ホームヘルパーからは、「これまで一緒に外出していたけれど、床ずれがわるくなると心配なので外出できない」との意見が出ました。精神保健福祉士は「外出機会が極端に減って春山さんの精神面の働きが低下する」と心配します。担当したケアマネジャーは、あまりにも参加者の意見が異なるので頭を抱えてしまいました。

誰を主体とするのか、考えましょう

この場合、どの専門家の意見も、その人が属する職業人として考えれば、全くの正論を主張していると思います。でも考えてみてください。全ての領域を理解したうえで専門職として関わっている人などいません。ケアマネジャーだって、その人が看護師出身のケアマネジャーなのか、社会福祉士出身のケアマネジャーなのかによって、重点を置くポイントが変わってきます。

そのようにしてできる「バリア」を防ぐためには、どうすれば良いのでしょうか。

そのためにボクは➀自分の専門的な知識以外にも、ちょっとおせっかいなほど他の領域の情報を知っておく必要があると考えています。ボクの場合でいうと、医者としてだけではなく、福祉の制度や介護福祉士が担当してくれるケアのやり方なども、(専門家ではないから控えめにですが)自分の意見を持つことができることが大切だと思っています。➁担当者会議で生じるバリアは、お互いが相手の立場ならそう言うだろうという理解がなく、自分の領域だけから発する「視野の狭い」意見で紛糾するのが原因です。他の人の意見を聴くことができる、「こころの視野」を広くすることが大切です。➂今回の春山さんに関する会議のように、みんなが春山さんのことを考えて意見を言った結果、対立(バリア)が高くなったとすると、わたしたちが最終的に大切にしなければならないのは、春山さんや家族がどういったことを希望しているかをしっかりと聞き、たとえそれが自分の専門領域からするとダメなことであっても、何らかの配慮をするという姿勢が大切になります。

当事者や家族の思いを受け止め、声を聴き、その人がどういう支援をしてほしいかを大切に考える。つまり、認知症の人を一人の人として尊重し、その人の立場に立って考え、ケアを行う「パーソンセンタードケア」を行おうとすることが、支援する側の中につくられがちな「バリア」を低くしていくための大きな力になるのです。