私の居場所はどこに?若年性認知症の当事者が自ら作ったデイサービス

2040年には認知症の人が約584万人になると予想されています。近所のスーパーやコンビニ、スポーツジムや公園、交通機関にいたるまで、あらゆる場面で認知症の人と地域で生活を共にする社会が訪れます。今回は、若年性認知症の当事者で、地元の高知県香南市でデイサービスを経営している山中しのぶさん(47)にお話をうかがいました。

山中さんは、認知症の本人からの発信を通して、広く認知症に対する理解を深めるための活動を行う「高知家希望大使」(認知症本人大使)にも選ばれています。認知症と診断されて、一時は絶望しましたが、現在は、自身の経験を生かして福祉の分野で地域の人を支援していこうと、「支援する」「支援される」のではなく、みんなが家族のような関係性を大事にする取り組みを続けています。

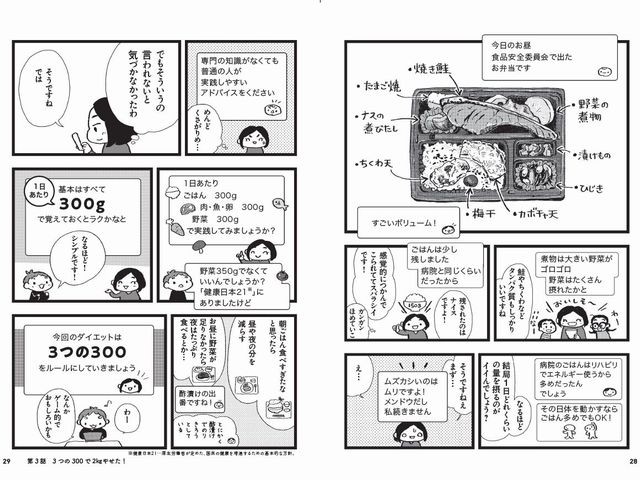

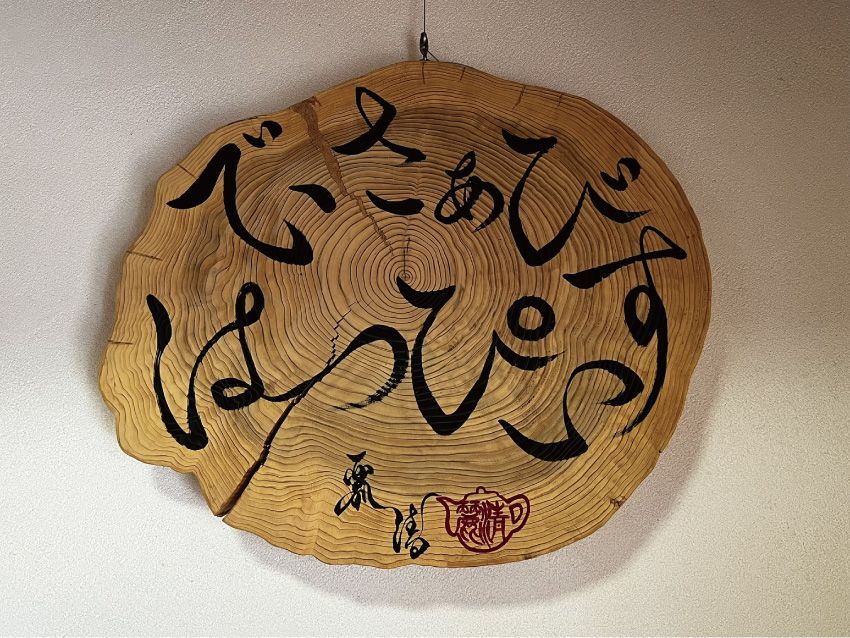

高知市内から車で約30分、民家が点在するビニールハウスや畑に囲まれたなかに山中さんが経営する「でいさぁびすはっぴぃ」(香南市野市町)がありました。民家を改装した施設で、看板も掲げていないのでここがデイサービスなのか一見してわかりません。この日のメンバー(利用者)は男性5名、女性5名。午前10時前からYouTubeを見ながら全員が椅子に座って体操を行っていました。近くで一人暮らをしているという80代の女性は「ここは何も気をつかわないのがいいのよ。私はおてんばなところがあって、言いたいこと言っています。ここに来たら編み物したり本を読んだり…。自由気ままにできるのがいいのよ」と笑いながら話してくれました。

はっぴぃの特徴はメンバーが協力企業で有償ボランティアとして働いていることです。「ネッツトヨタ南国のいち青空店」では洗車、「中澤氏家薬業株式会社高知本社」では清掃、「山北みらい」ではミカン狩り、「ミニパック株式会社」では内職を行っています。例えばネッツトヨタの時給は830円で月に1万5千円の収入を得る人もいます。孫に小遣として渡している人が多いそうです。

山中さんが最初に異変を感じたのは2017年ごろでした。それまで15年以上、携帯電話の販売会社で営業として働いてきました。ところが昼間と夜の時間がわからない、待ち合わせ時間がわかっていても、何時に起きて身支度にどれくらい時間がかかって、何時に家を出たらいいのかという段取りがわからなくなることがありました。その時は脳神経外科を受診して長谷川式認知症スケールも行いましたが30点満点中の22点。医師は「境界線かなあ」と言うだけで、はっきり認知症だとは診断されず、うつ病の薬と認知症のハンドブックを手渡され帰宅しました。「たぶんその時はMCI(軽度認知障害)だったんじゃないかなあ…」と振り返ります。

その後も普通に仕事を続けてきましたが2018年の12月に自宅でテレビドラマの「大恋愛~僕を忘れる君と」を見ているときに、はっと気づいたそうです。ドラマは、主人公の女性医師がMCIになり、それがきっかけで周囲の登場人物たちが愛することの意味や喜びを感じていくというストーリーです。ドラマを見ていて山中さんは、主人公の女性の状態が自分に似ているなと感じましたが、極めつきは長男が言った「お母さん、この主人公と絶対同じ病気やから病院へ行って」という言葉でした。早速、認知症の専門医を探して受診し2019年2月に若年性認知症と診断されました。

診断後はうつ状態も続く日々でした。そうした中、若年性認知症とネット検索をして出てきたのが同じ若年性認知症の丹野智文さんでした。そこで早速、丹野さんに「私も若年性認知症と診断されました」とメッセージを送ると、丹野さんから著作の「笑顔で生きる~認知症とともに~」が送られてきました。業種は違いますが丹野さんも山中さんも同じ営業職。同世代ということもあって本に書かれている様々なことに共感したといいます。「私は毎日泣いていて、なんで丹野さんは笑顔で今を生きるんだろうって思って…。結局、自分自身が変わらなければいけないと思って、それが次の一歩を踏み出すきっかけにはなりました」と山中さん。結局、勤務していた携帯会社は、慰留されたものの2021年6月に退社しました。

丹野さんから贈られた本を読んで一歩踏み出そうとした山中さんが考えたのは、自分のような人を受け入れる地域医の環境も重要だということでした。結局自分の居場所がなければ住み慣れた地域では暮らし続けることはできない…。そこで地域づくりに焦点を絞り、情報を探す中で見つけたのが、東京都八王子市で介護保険サービスの利用者を単に「ケアされる側」にしないデイサービスを運営し、加盟型共創認知症コミュニティづくりを実践しているBLGでした。2021年12月に見学を申し入れるとともに、デイサービスの開設を決断し、2022年4月には一般社団法人「セカンド・ストーリー」を設立。同年10月に香南市にでいさぁびすはっぴぃを開設しました。いまでは高知市内にもうひとつデイサービスを開設しています。

それ以外にも、デイサービスを開設する前の2022年7月から「だれでもつどえるセカンド・ストーリー」という、認知症の当事者が集える居場所作りをしています。きっかけは、認知症カフェに参加した時に感じた疑問でした。カフェの参加者は大半が介護家族で、介護の大変さを語り合う場だったそうです。そこで最後に、「私は若年性認知症なんですけど、私の居場所はどこにあるんですか!」と泣きながら訴えたそうです。

また、高知県立大学社会福祉学部教授の矢吹知之さんが主催する、認知症の本人と家族を一体的に支援する「ミーティングセンターKOCHI」にも参加しています。

「私は家族や周りの環境にも恵まれている」と山中さんは言います。シングルマザーだったからこそ親兄弟や子どもたちとの絆も深いし仲がいい。家族が困った時には一致団結するというのは当たり前。そんなに恵まれていると思っていた山中さんでも、若年性認知症と診断されてからは、家族が仕事や学校で外出してしまうと、強烈な孤独感を感じ絶望感が押し寄せてきたといいます。自分が感じたことは他の人も感じているはずだと思い、それなら自分が第2、第3の家族になりたいと考えたのがデイサービスの開設や居場所作りの取り組みだったのです。

「私、高知県のキャッチフレーズの『高知家(こうちけ)』っていう表現がすごく好きなんです。高知県は一つの大家族っていう意味なんですけど、これからは独居の高齢者も増えるし、子どもたちは県外に住んでいることも多いでしょう。その高齢者の第2、第3の家族になりたいと思っています。一人じゃないんだよ、私たちがいるんだよっていうことを伝えていきたいです」と話しました。

※メモ「高知家」

2013年から始まった高知県振興キャンペーンの名称。県と県地産外商公社が行う。「高知県はひとつの大家族やき」をキャッチフレーズとして、県全体を「家」と見立てている。温かな県民性をアピールし、観光客誘致や県内への移住体験ツアーの募集など、振興策を推し進めています。