家でゴロゴロから神社仏閣巡りが趣味に 若年性認知症の夫に掛けた妻の一言

Sponsored by 大塚製薬

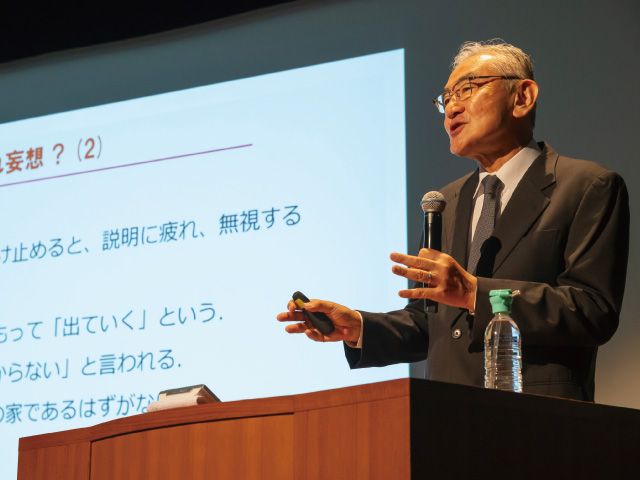

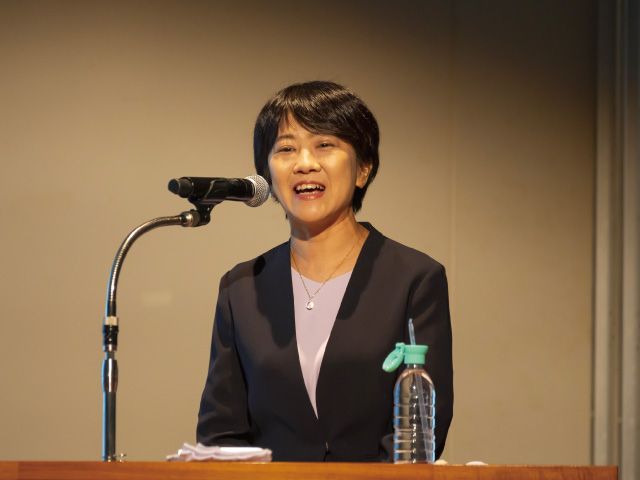

認知症の人が感じている、さまざまな困りごとや不安。介護をする家族が抱えている、つらい気持ちや悩み。それらを軽減し、認知症の人とその家族がともに充実した生活を送るために大切なことは何かを考える市民公開講座「認知症の人とその家族がおだやかな毎日を過ごすために」が、7月6日、浜離宮朝日ホール(東京・築地)で開催されました。

認知症応援大使を務める吉田哲久さんと富代さんご夫妻、支援者の桝村雅文さんによる講演をご紹介します。

講演2「認知症、ちょっと不便だけど不幸じゃない ~伝えたい希望の轍(わだち)~」

公益社団法人 認知症の人と家族の会

吉田哲久さん(認知症応援大使)と富代さんご夫妻

社会福祉法人 京都悠仁福祉会 京都認知症総合センター 生活相談員

桝村雅文さん(支援者)

「人の名前がわからない……」が最初の気づき

桝村 哲久さんは、1959年長崎県生まれ、お仕事は電機メーカーの技術職でした。現在のお住まいは京都市で、趣味は神社仏閣巡りとお酒だそうです。気になる症状が出てきたのは2021年3月頃ですね。

吉田哲久(以下、哲久) 仕事関係の人の名前が出なくなって、その方に電話しようとしてもできなかった。それが最初の気づきでした。

桝村 それが何回か重なって上司に相談し、受診を勧められたのですね。

哲久 「うつ病かな」と思い、最初は心療内科に行きました。そこで「もの忘れ外来で調べてみたら」と言われ、その後、アルツハイマー型の認知症と診断されました。

桝村 61歳のときですね。富代さんはどう思われましたか。

吉田富代(以下、富代) 実は、主人がもの忘れ外来に行くと聞いてびっくり。診断名を聞いてまた驚きました。それくらい、家ではほとんど支障がなかったのです。その後も仕事を続け、家でも普通に生活していたので、様子を見ればいいだろうと思っていました。

介護保険サービスを利用し、生活を再構築

桝村 その後半年ほどすると、仕事でミスが続き、不安や妄想が強くなったので、約1カ月入院したんですね。退院後の様子はどうでしたか。

富代 夫の認知機能は著しく低下していて、認知症という現実がいきなり目の前に迫ってきたという思いでした。「この先どうしたらいいんだろう、私が何とかするしかない」と焦っていたような気がします。

哲久 私は当時の記憶があいまいなんですが、ほわほわとしたような不思議な感じで、地に足がついていないような感じでした。

桝村 退院後、生活の再構築が必要になったわけですが、介護保険制度が使えることはご存じでしたか。

富代 夫の年齢では介護保険サービスは使えないと思っていました。退院後、主治医に相談したところ、介護保険の申請を考えるように言われたのです。このとき、65歳未満の若年性認知症でもサービスを使えることを初めて知りました。

桝村 富代さんが京都認知症総合センターに来られたのも、この時期でした。本センターは、クリニックや特別養護老人ホームなど、医療・介護、福祉のサービスがワンストップで整っているところです。毎日開いている認知症カフェ「ほうおう」もあります。私は、このカフェの立ち上げにも関わり、相談員としてお二人に出会いました。カフェには、どんないきさつでいらしたんですか。

哲久 私が家の中でゴロゴロしてばかりいたら、妻から「いろいろな人と出会えるところがあるから行ってみたら」と言われました。最初は全く気乗りしませんでしたが、行ってみると認知症のメンバーがいて話ができるので、心がほぐれてきたという感じです。

認知症カフェをきっかけに、積極的に

桝村 行きたくないという気持ちを乗り越えたのは、大きかったと思います。哲久さんは、カフェをきっかけに、木工や農作業などの活動に参加するほか、クリニックの患者さんとお話しするなどの役割も担うようになりました。趣味の神社仏閣巡りにも、1人で出かけるようになりましたね。富代さんはどう後押しを?

富代 私が一緒だと、つい夫のことも何でもしてしまいますので、それはよくないと思いました。とはいえ心配なので、夫のスマホにGPSを入れることにしました。同時に私のスマホにも入れて、お互いに位置情報を見られるように。これは私が監視するというのではなく、あくまでも「対等な関係」でいたいという思いからです。

桝村 どんどん出かけて行くというのが哲久さんの強みですね。最後に、公益財団法人認知症の人と家族の会京都府支部だよりに掲載された哲久さんの文章をご紹介します。

「すれちがう名も知らない人、名前を覚えられない自分。否定しない優しい人が、気づいたらまわりにいらっしゃった。感謝」

- ケアを手放すことも認知症との向き合い方 本人も家族も追いつめる「共依存」

- 講演1「認知症の行動心理症状ってご存じですか?」

- “あと少し”を支えあう さいたま市の「チームおれんじ」が目指す共生社会

- 講演3「認知症とともに生きる支えあいのまちづくり ~さいたま市認知症フレンドリーまちづくりセンターの活動を通じて~」

- 変わりゆく親を受け入れられず…大切なのは「自分も相手も許す」寛容さ

- トークセッション「認知症とともに暮らすために知っておくべきこと」