変わりゆく親を受け入れられず…大切なのは「自分も相手も許す」寛容さ

Sponsored by 大塚製薬

認知症の人が感じている、さまざまな困りごとや不安。介護をする家族が抱えている、つらい気持ちや悩み。それらを軽減し、認知症の人とその家族がともに充実した生活を送るために大切なことは何かを考える市民公開講座「認知症の人とその家族がおだやかな毎日を過ごすために」が、7月6日、浜離宮朝日ホール(東京・築地)で開催されました。

イベントの最後には、トークセッションが行われ、事前に参加者から寄せられた認知症に関する悩み・質問について、登壇者の皆さんが活発に意見を交わしました。

トークセッション「認知症とともに暮らすために知っておくべきこと」

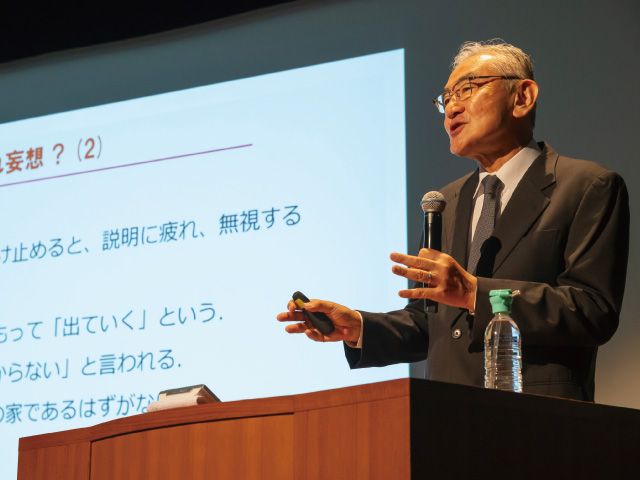

東京慈恵会医科大学 名誉教授、栄樹庵診療所 院長

繁田雅弘先生(認知症専門医)

公益社団法人 認知症の人と家族の会

吉田哲久さん(認知症応援大使)と富代さんご夫妻

社会福祉法人 京都悠仁福祉会 京都認知症総合センター 生活相談員

桝村雅文さん(支援者)

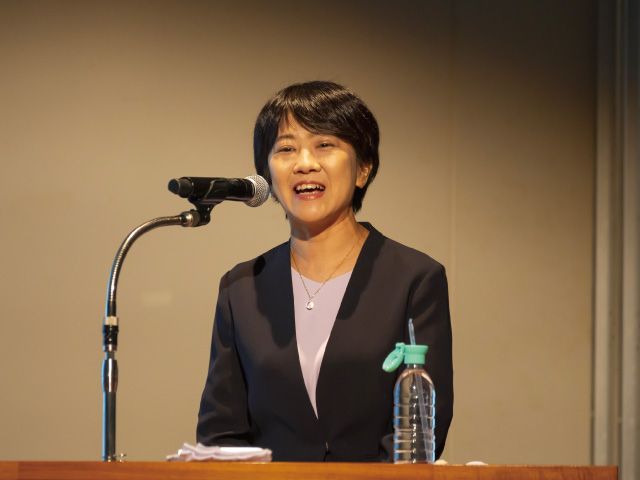

さいたま市認知症フレンドリーまちづくりセンター

黒川愛さん(コーディネーター)

Q. 実の親が認知症となり、変わっていく姿を受け入れられません。どのようにしたら前向きに考えられるでしょうか?

桝村 認知症と診断されたとき、絶望的になる人もいるし、何とかなると思う人もいるでしょう。哲久さんは、どのようにお感じになりましたか。

吉田哲久(以下、哲久) 認知症の診断が下った前と後で、自分は全然変わっていない感覚だったので、一体何なんだろうと思っていました。

黒川 認知症と診断されても「まったく別の人になるわけではない」ということを胸にとめておいてほしいと思います。また、若年性認知症の人が参加する「本人ミーティング」で、周囲の人に望むのは「寛容であること」だと言われたことが印象に残っています。

繁田 ご家族は認知症の人のことを心配するあまり、過保護にお世話をするか、逆に厳しく生活を管理しようとするか、どちらかになってしまうことが多いように思います。ご本人が家族のサポートを寛容に受け入れるとともに、ご家族も寛容な態度で「自分も相手も許すこと」が大切だと思います。

Q. 認知症の家族から全く身に覚えのないことでつらく当たられて、やるせない気持ちになります。受け流せばよいと言われますが、うまくできません。

繁田 そばにいたら、受け流すことはたぶんできないでしょう。だから「離れること」をおすすめします。その家族が認知症になっていなかったら、自分は何をしているかという「本来の生活」「本来の人生」を思い出して実行するのです。友だちとお茶を飲む、習い事をする、旅行にいくなど。ショートステイも利用できますから、離れる時間をつくって自分の心を守りましょう。

黒川 私も「距離を置くこと」が大切だと思います。もう一つは、「味方をつくること」。家族の集いなどに参加して「うちはこうなのよ」「大変よね」などとおしゃべりする。同じような苦労をしている仲間との交流「ピアカウンセリング」は、いい気分転換にもなるでしょう。

吉田富代(以下、富代) 夫は私につらく当たることはないのですが、行き違いからいざこざが起こることはあります。すると、やはり受け流すことはできないんですね。だから、「1人の時間」をつくって気持ちをリセットするようにしています。それでも収まらないときは、当事者の家族の方に話を聞いてもらうと、本当に気が晴れますね。

哲久 私は週1回、デイサービスに行っています。その時間に妻が家事から解放されて好きなことをしたり、ほっとしたりできるので、いいかなと思っております。

繁田 認知症であるかどうかに関係なく、誰にでも忘れたい嫌なことはあるものです。ただし、忘れようと思えば思うほど頭に浮かんできてしまう。ではどうするか。よかったことを探して、それを何度も思い出すのです。すると、嫌な記憶が相対的に少しずつ薄れていくといわれています。

Q. 自分が認知症とわかってから落ち込んだり、後ろ向きな気持ちになったりすることが増えました。どうしたら前向きな気持ちになれるでしょうか?

桝村 哲久さん、いま前向きに生活できている要因があれば、教えてもらえますか。

哲久 先ほども話に出てきた認知症カフェ「ほうおう」で、同じような認知症の人たちとコーヒーを飲みながら、いろいろな話をしています。それで気が晴れるというか、ストレスを発散するというか、前向きになれていると思います。

桝村 「カフェでは否定されないんだ」ともおっしゃっていましたね。

哲久 そうですね。たわいもないつまらない話をしても、当事者の方は聞いてくれて、いろいろとしゃべってくれます。刺激になりますし、ありがたいなと思っています。

桝村 以前、哲久さんから「お薬を飲み忘れてしまう」と相談されたことがあります。私は「お薬カレンダーを使うと、忘れにくいかもしれませんね」と答えたのですが、後で哲久さんから「否定されたような気持ちになった」と。アドバイスではなく、共感すべきだったのかもしれません。

繁田 認知症の人は、どうすればいいかを理屈ではわかっているのだと思います。そういう人に「こうすればいい」とアドバイスすると、「今のあなたは違いますよ」と否定の意味に受け取られやすい。おすすめは、「あなたは今のままでいいですよ」と伝えること。するとご本人のイライラも収まってくるでしょう。

桝村 私自身もつい解決しなければならないと気負いがちです。「今のままでいい」が最強のメッセージなんですね。

富代 私も一時期、何とかしなければと必死でした。でも最近は「まあ、いいか」と思えるように。夫が薬の飲み忘れを気にして落ち着かないとき、「いいよ、効くかどうかわからないし」と言うこともあります(笑)。きっちりし過ぎない方がお互いに楽で、ストレスも減るのだと気づきました。

Q. 認知症の家族を1人で介護し、孤立している友人がいます。自分の生活や健康も大事にするようにアドバイスしたいのですが、まだ頑張るとのこと。どうしたらいいでしょうか?

黒川 頑張らなければと思い詰めている人に、「こうするといいよ」などとアドバイスするのは逆効果で、相手が離れていってしまうこともあります。それより、「眠れているの?」「食事は食べられている?」など、こちらの心配や気遣いが伝わるような声かけをするのがいいと思います。また、介護とは関係のない楽しい話題でおしゃべりすると、相手も気が紛れて少しホッとするかもしれませんね。

それから、相談窓口や介護者サロンなどに関する情報を提供しておくと、いつか役に立つかもしれません。「いつでも頼っていいんだよ」「外部サービスを利用することは無責任ではないよ」ということも伝えてほしいですね。

繁田 外部サービスの活用をおすすめしても、「共依存」に陥っている家族はそれを受け入れるのが難しい。僕の場合は、少し皮肉っぽく「まだ頑張るんだね、どこまでやれば諦めがつくかなあ」「あなたがボロボロになってしまう前にやめられるといいね」などと言うことも。すると、すっと気持ちが変わる家族もいます。

黒川 理解してもらえるケアマネジャー、自分たちに合うデイサービスやショートステイなどに出会うことで、ご本人と家族の生活は大きく変わります。例えばデイサービスも、最初は短時間から始める、慣れるまで家族と一緒に行くなど、柔軟に対応してくれる事業所を見つけられるといいですね。

また、各地域に設置されている地域包括支援センターは、住民の介護に関する相談に応じ、さまざまなサービスや機関につなげる役割を担っています。ぜひ活用してほしいです。

Q. 認知症の進行を遅らせる方法は、薬以外にないのでしょうか?

哲久 人と交流するのがいいと思います。私は、カフェの工房で木工をしながら、おしゃべりしています。元大工の認知症の人が「違うよ、こうやるんだ」と教えてくれる。指導が結構厳しいですが(笑)、普通に接してくれるのがうれしいです。

桝村 面と向かって1対1で話すのは難しいこともあるので、何かしながらしゃべるのはいいですね。

黒川 さいたま市の「チームおれんじ」の活動にも通じますが、やはりご本人がやりたいことを尊重するのが大切だと思います。生活リズムを整えて、ストレスを溜めないことも重要です。

富代 私も、本人がやりたいことをできるだけ応援しようと思っています。夫は「ぼけ封じ観音」巡りをすると言い出し、8カ所は1人で行きました。交通の便が悪い所へは私も一緒に行き、無事に全10カ所を制覇。本人は、目標を達成してすごくうれしいわけですよ。表情もとても明るくて、やってよかったです。

繁田 富代さんのおっしゃる通り、「達成感」が本当に大事です。そのために、服薬を続けるか、散歩に行くかなど、何事もできるだけ本人に決めてもらうようにしましょう。

それから、認知症であってもなくても、一般に「体に良いこと」を行うことが大事です。無理のない範囲でバランスの良い食事をとったり、適度な運動をしたり。糖尿病や高血圧などの病気がある場合は、きちんと通院して治療をするようにしましょう。

- ケアを手放すことも認知症との向き合い方 本人も家族も追いつめる「共依存」

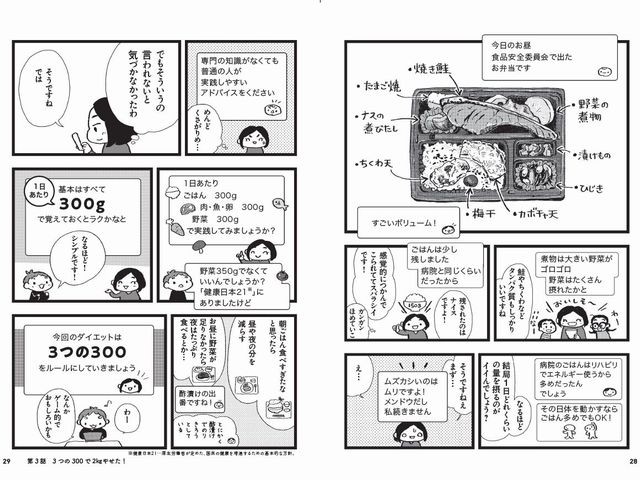

- 講演1「認知症の行動心理症状ってご存じですか?」

- 家でゴロゴロから神社仏閣巡りが趣味に 若年性認知症の夫に掛けた妻の一言

- 講演2「認知症、ちょっと不便だけど不幸じゃない ~伝えたい希望の轍(わだち)~」

- “あと少し”を支えあう さいたま市の「チームおれんじ」が目指す共生社会

- 講演3「認知症とともに生きる支えあいのまちづくり ~さいたま市認知症フレンドリーまちづくりセンターの活動を通じて~」