ケアを手放すことも認知症との向き合い方 本人も家族も追いつめる「共依存」

Sponsored by 大塚製薬

認知症の人が感じている、さまざまな困りごとや不安。介護をする家族が抱えている、つらい気持ちや悩み。それらを軽減し、認知症の人とその家族がともに充実した生活を送るために大切なことは何かを考える市民公開講座「認知症の人とその家族がおだやかな毎日を過ごすために」が、7月6日、浜離宮朝日ホール(東京・築地)で開催されました。

会場には約300人が詰めかけ、オンラインでも約700人が視聴。時折笑いも巻き起こる和やかな雰囲気のなか、講演やトークセッションに参加者たちはみな、集中して聞き入っていました。

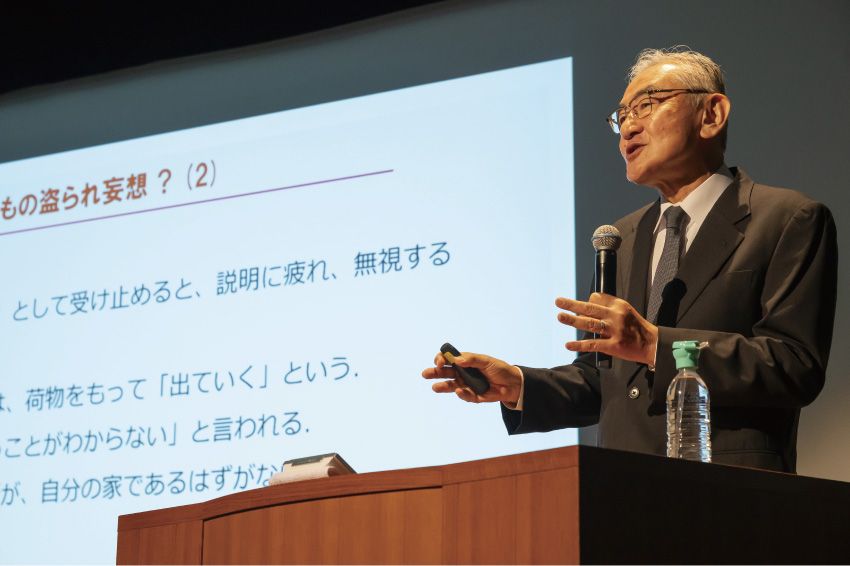

認知症専門医で、東京慈恵会医科大学名誉教授、栄樹庵診療所院長を務める繁田雅弘先生の講演をご紹介します。

講演1「認知症の行動心理症状ってご存じですか?」

東京慈恵会医科大学 名誉教授、栄樹庵診療所 院長

繁田雅弘先生(認知症専門医)

認知症のもう一つの症状「行動心理症状」とは

「アルツハイマー型認知症」の症状は、大きく二つに分けられます。一つは、脳の神経細胞の障害が直接引き起こしている「認知機能の低下」です。ここには、物忘れが増える、会話がスムーズにできない、時間や場所の感覚があいまいになる、理解力・判断力が低下する、仕事や家事などで順序良く行動できない、といった状態が含まれます。

そしてもう一つが、こうした「認知機能の低下」に伴う生活・仕事上の失敗、周囲の人との関係の変化などの「反応」として起こる症状です。それが今日のテーマである「行動心理症状」(BPSD:Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia)です。

行動心理症状の主なものは、「幻覚・妄想」「不安、抑うつ、情緒不安定」「意欲・関心の低下」「衝動を抑えられない」「日中の居眠りや夜間の不眠」などで、これに伴う「行動の変化」も含まれます。これらの行動心理症状が現れるか否かは、「本人の性格」「環境」「周囲の対応」などが影響することがわかっています。

行動心理症状として、上記のほかに「いいがかり」「目を離すと外に行く」「もの盗られ妄想」など、約120もの症状を挙げている研究もあります。でも、本当にこれらのすべてが“症状”なのでしょうか。

「あなたが盗ったんでしょ」の根底にある思い

一つの例を考えてみましょう。もともときちょうめんだった人が認知症になった場合。あるものが見当たらないと、本人は気になって家中をウロウロと探し回り、やがて何を探しているのかもわからなくなることがあります。その様子に家族はイライラし、「さっきから何してるの!」「決めた場所に置かないからよ!」と。本人も言い返すものの、しまいには売り言葉に買い言葉で、思わず「あなたが盗ったんでしょ!」と言ってしまう──。

この時、ご家族の多くは、「認知症による『妄想』だ」と考えるでしょう。はたして、本当にそうなのでしょうか。私は日々多くの患者さんやご家族と向き合っていますが、こうした事例のなかには、単なる「親子げんか」も含まれていると感じます。もちろん、認知症の行動心理症状による真の「もの盗られ妄想」もありますが。

認知症の人のご家族に伝えたいのは、認知症の診断を受けたからといって「この人は認知症だから仕方ない」と決めつけて思考停止にならないでほしいということです。周囲の人が認知症というフィルターをかけて向き合うと、当人は理解されない「孤独」を感じるようになります。認知症の人はただでさえ、自分の記憶があいまいになっていくことへの「不安」、生活の秩序が乱れていくことの「不快」、自分らしさが崩れていくことへの「恐れ」を感じながら暮らしています。

ですから、何か問題が起こった際は、認知症の人が「どうしてそういう行動をとったのか」という当人なりの理由や経緯を考えてみていただきたいのです。すると、ご本人が自分の自尊心(あるいは尊厳)を必死に守ろうとした結果の行動なのだと気づけるかもしれません。そのなかには、認知症の“症状”と呼ぶまでもないようなことも少なからず含まれているものです。

私は医師として、患者さんが自尊感情を保つことができるような声かけを繰り返すようにしています。「もの盗られ妄想」とご家族が訴えて来院した場合は、ご本人には「大切な家族のことを疑うのはつらいことですね」「あなたは、もともと人を疑うような人ではないと思いますよ」「失くしたものはそれだけ大切だったんですね」など。ただし、適切なアプローチは個々によって異なりますし、こうした対応は、我々のような医療・福祉の専門職の役割だと思っています。

過保護・過干渉にならず、家族も外に出よう

長年、認知症の人を家族だけで介護していると、互いに「私がいなければこの人は生きていけない」「生きていくためには家族に頼るしかない」と考えるようになります。自他の境界があいまいなこのような関係は、「共依存」といえるでしょう。

家族は、大切に思うからこそ何から何までお世話をする、症状を改善させようとして訓練的に関わってしまうなど、過保護・過干渉になりがちです。その影響で、本人は、意欲を失ったり、まだ自分でできることさえしなくなったりします。これは、介護する家族を非難しているのでは決してなく、認知症の人の介護とはそれほど大変な状況であるということです。

「共依存」の関係は、家族の燃え尽きや孤立を生み、やがて本人・家族の両方を追い詰めていきます。できるだけ早い段階から、ショートステイや訪問介護など、外部のサービスの導入に踏み切ってほしいと思います。

介護に疲れ果てたご家族が「どうしたらいいですか?」と意見を求めてきた際、私は必ず、「外に出かけたらどうですか」「遊んできてください」とアドバイスします。家族が「ケアを手放すこと」は、認知症との大切な向き合い方の一つなのです。

- 家でゴロゴロから神社仏閣巡りが趣味に 若年性認知症の夫に掛けた妻の一言

- 講演2「認知症、ちょっと不便だけど不幸じゃない ~伝えたい希望の轍(わだち)~」

- “あと少し”を支えあう さいたま市の「チームおれんじ」が目指す共生社会

- 講演3「認知症とともに生きる支えあいのまちづくり ~さいたま市認知症フレンドリーまちづくりセンターの活動を通じて~」

- 変わりゆく親を受け入れられず…大切なのは「自分も相手も許す」寛容さ

- トークセッション「認知症とともに暮らすために知っておくべきこと」